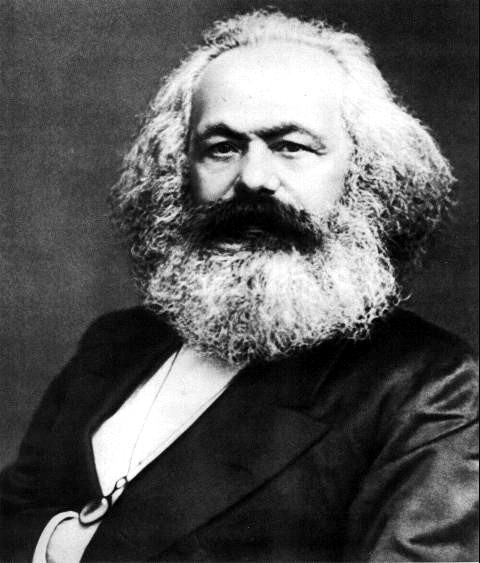

Proletarios Unidos, vieja consigna del padre del Socialismo Ciéntifico Carlos Marx, es un espacio que intentará reflejar, acercar y unir a todos aquéllos que se sientan parte de la clase trabajadora sin distinciones de partidos o ideologías. Así y con respeto, la idea es volcar temas, consignas, debates , opiniones, etc, para fomentar, acrecentar, valorar y concientizar el papel, el rol y los derechos de la clase trabajadora. Como manda la historia nacemos un 1 de mayo.

viernes, 4 de diciembre de 2020

ELEGÍA PARA UN DIOS VILLERO Por Mempo Giardinelli

Mientras miles de colegas despedían en diarios y radios a Diego Armando Maradona con dolor y anécdotas, emotivos y amorosos, yo me reprochaba, en mi exilio pandemial chaqueño, entre guayabos y mangos llenando de olores intensos la mañana y la tarde y la noche, me reprochaba, digo, no escribir ni decir una sola palabra sobre este hombre impar.

Sólo después de 24 horas entre lloriqueante y racional, fui reconociendo que una vez más la muerte determina nuestras vidas y a la vez nos une en el dolor y la esperanza.

Como sucedió con el viejo Don Hipólito, como con Evita y con Perón, como con Néstor, en estos días la muerte nos amalgamó a millones de compatriotas en una sola pena, un sólo llanto, que además es universal. Si hasta en Bangladesh, en Asia y a 17.000 kilómetros de distancia, también lo lloran muchos de los 164 millones de habitantes de esa ex colonia británica donde dicen que está la quizás más numerosa hinchada maradoniana del mundo desde el gol a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Pero como no hay nada peor que la muerte para empezar a soltar lugares comunes, preferí encerrarme a llorar en silencio. Viendo como un testigo más, y en la tele, el adiós del mundo a este morocho argentino original y virtuoso, ejemplar único de una estirpe futbolera que resiste a dirigencias y negocios.

Y así miré un rato y apagué, y otro rato y vuelta a apagar, sollozante y moqueando como un niño con hambre. Hasta que me di cuenta de que mi corazón lloroso sencillamente le agradecía a ese dios villero el haber sido el tipo que más alegrías le dio al pueblo argentino en toda su historia. En toda.

Y el único que siempre fue sencillo de entender en su grandeza, y por eso su deidad. Eso, su deidad terrenal. Fíjense qué cosa rara, única. Una deidad que conocimos y aplaudimos, y que a la hora de su muerte deviene ícono representativo de un pueblo. El dios más inesperado, el más irreverente. El más nacional y popular, vamos.

Por eso el amor en el adiós que este país le dispensó estos días, se veía en todos los canales de tele y en todos los diarios de todo el mundo: porque era un adiós popular. Que como el amor popular, es incandescente y único, y así descubrimos todas y todos que sólo un dios irregular como fue Diego podía inspirar semejantes sentimientos. Semejante música rumorosa y ardiente, capaz de conformar una inesperada, increíble sinfonía al unísono de millones de personas que se daban cuenta de que a partir de esta muerte empezaba un silencio raro: el de una ausencia a la que nadie, absolutamente nadie, podrá acostumbrarse.

Había sido, descubrimos, que se nos ha muerto un dios. El único dios civil del mundo que no le debe ni le deberá jamás a nadie su grandeza, sus dislates, sus agudezas y su brutal, eso, su brutal sinceridad. O sea, su transparencia. Esa con la que podía darle un sopapo a los imperialismos con la misma naturalidad con que regalaba una sonrisa y una mano solidaria a los jodidos. Como cuando fue retenido en el aeropuerto de Tokio, y sin aspavientos, con el prodigioso sentido común de su pensamiento simple y certero, razonó: "No me dejan entrar a Japón porque consumí drogas, pero dejan entrar a los gringos, que les tiraron dos bombas atómicas".

Ese es el Diego que desde ahora vuela sobre nosotros, alcen los ojos y verán que no se fue, que no se va a ir nunca. ¿No ven, acaso, cómo sobrevuela la Argentina? Está en la punta de un iceberg en el Sur, está en la cima de los Andes innumerables, y está en las pampas de La Pampa, como en los ríos de Entre Ríos, y está en todos los barrios marginales de todas las ciudades y todos los pueblos, y sobre todo en las villas, en las taperas miserables donde millones de personas lo lloran y lo van a seguir llorando porque no se fue solamente un futbolista incomparable sino el tipo más impar que dio esta tierra y el más representativo del vocablo "pueblo". Un heterodoxo absoluto de la política y los "buenos modales" que desde ahora andará dando vueltas por ahí. Como un pajarito capaz de cantar de día y de noche para alegrarle la vida a la gente, a la paisanería que llamamos compañeros y compañeras.

Porque Diego no se fue. Los inolvidables nunca se van. En todo caso salen a dar unas vueltas por ahí, pero siempre están, arriba de todas y todos los que abajo los lloramos con sonrisas nostalgiosas, agradecidas, porque fue el tipo que más alegrías le dio al pueblo argentino.

Este puñado de palabras, este adagio sostenuto con pretensión mozartiana, no tiene punto final. El amor a los dioses no lo tiene, aunque sea un dios villero, sonriente y cachondo, irreverente y magnífico. Como nuestro Diego inmortal, morocho y villero.

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario